【寫新聞-記者洪惠美/高雄報導】

海洋委員會海洋保育署與國立自然科學博物館今(31)日共同舉辦「鯨聲共鳴:臺灣鯨豚公民科學進行式」沙龍,吸引眾多關注海洋生態的民眾及專業人士參與,展現臺灣鯨豚公民科學的豐碩成果與推廣能量。

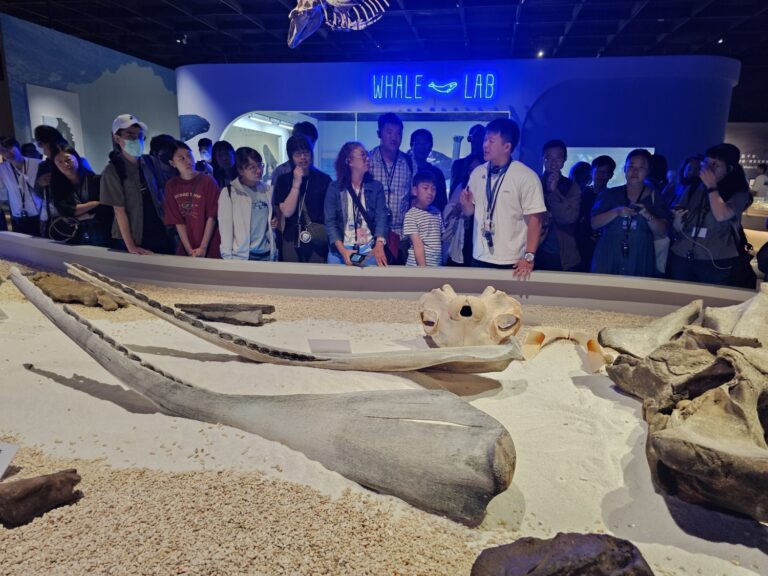

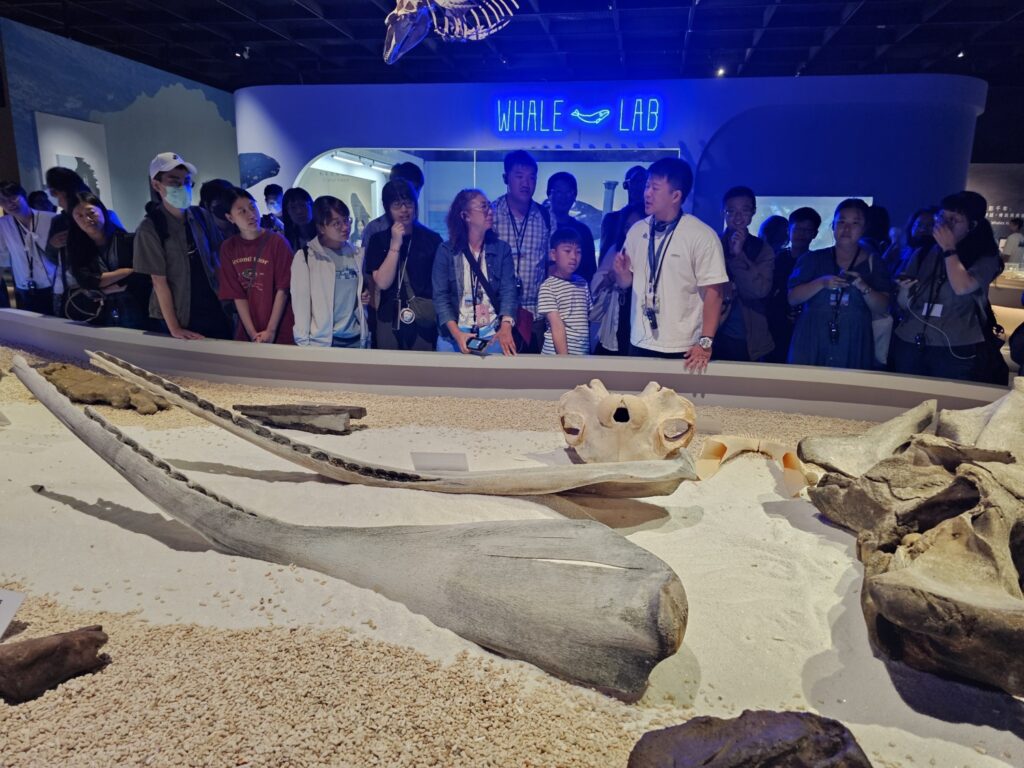

海保署說明,本次活動結合科博館《鯨掘》特展,由策展人楊子睿博士導覽,帶領與會者深入認識臺灣鯨豚化石與文化脈絡。隨後的座談會中,各團體代表分享在宜蘭、金門、花蓮及臺東推動公民科學的實務經驗,內容涵蓋鯨豚紀錄、物種辨識及社區參與等面向,現場與會者積極交流,提出多項問題與回饋。參加民眾江小姐表示,第一次知道恆春西台地也是化石寶庫,在臺灣本島首次挖掘出大型鯨豚的完整化石,還能看到現場帶回化石清理的過程,收穫滿滿。

海保署指出,公民科學家除提供更廣泛的海洋資源來源,也是提升全民意識最好的途徑,中華鯨豚協會推廣「尋鯨任務APP」,已吸引2,400人次參與並累積420筆有效回報,並於金門執行露脊鼠海豚陸觀調查,觀測時數超過200小時;研海生態顧問公司推廣 iNaturalist TW「蘭陽鰭跡」專案,累積豐富的宜蘭海域鯨豚目擊資料;「鯨魚老師的自然書房」執行「臺東縣大翅鯨海洋保育教育推廣計畫」,顯示地方參與意願顯著增加。

黑潮海洋文教基金會余欣怡博士分享,黑潮在花紋海豚公民科學深耕15年,辨識500隻以上個體,其中3個群體追蹤超過10年;近5年開始執行抹香鯨公民科學計畫,辨識97隻並已公開 ID 名錄,提供研究與教育運用,這些成果有賴志工長期投入,有些志工從大學生一路參與到現在成為老師,他們的持續觀察讓臺灣鯨豚研究更完整。

海保署署長陸曉筠表示,近年來臺灣海洋公民科學發展蓬勃,尤其在鯨豚研究領域透過志工長期觀察與回報,不僅有效補足專業研究能量,更成為地方與中央攜手推動保育政策的重要依據。陸曉筠今日也親自參加《鯨掘》特展及沙龍活動,提到臺灣無論從歷史紀錄或近年研究來看,都擁有豐富的鯨豚資源,並有一群辛苦付出的專家學者們長期從事調查研究,公民科學的推展不僅能突破研究人力與經費的限制,同時提升全民對生態系統的理解與保護意識。未來,海保署將持續支持民間團體、學術單位與社區合作,擴大公民參與機制,讓更多民眾共同守護臺灣珍貴的海洋生物,建構友善且永續的海洋環境。